张商英

北宋晚期政治最后的那道光

黄小华黄静

在今成都市新津区花源镇北部与双流黄水镇南部交界处,原新津县新穿乡境内,唐宋时有个张氏家族,出了张唐英、张商英兄弟和张唐英儿子张庭坚3个以“直谏”著名的官员,《宋史》有传。3人都是进士出身,在当时形成“一门三进士”的文蔚大观,传为佳话。

张商英以直言敢谏著称,是历史上有名的“绍述新政”的中坚力量。为人正直,德才兼备,名动朝野,官至相位。在宰相任上他大革弊事,主持改革币制,最有名的是大力推广发明于成都的世界上最早的纸币“交子”,方便了贸易。

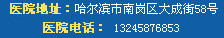

一代名相张商英(图源:成都日报)

张商英(—),字天觉,号无尽居士,蜀州新津(今成都市新津区)人,宋英宗治平二年()进士。历英宗、神宗、哲宗、徽宗四朝,于北宋大观四年()官拜尚书右仆射,为巴山蜀水孕育的一代名相,他所主持的“绍述新政”,是北宋晚期政治的最后一抹亮色。张商英去世后赠太子少保衔,谥号“文忠”。综观整个宋代,去世后谥“文忠”者仅九人,如苏轼、欧阳修、真德秀等,张商英即为其一。

诗书传家一门三进士

张商英是一代史学名家、殿中侍御史张唐英的弟弟。其侄子张庭坚也是进士,新津张氏“一门三进士”,是宋代整个成都地区文风鼎盛、诗书传家风气盛行的一个缩影。

据宋代蜀人范镇记述,新津张氏之先本为长安人,其七世祖张琰为朝廷右拾遗,动荡时随唐僖宗入蜀。有子留于蜀,后代迁居蜀州新津县之新穿乡。五世祖张令问很有才学,前蜀王建称帝时称病拒不出仕。四世祖张立,号“皂江渔翁”,史称其“博学有才,好为诗”,“有诗百余篇,皆愤世之作也”。后唐皇帝李嗣源曾与名士史虚白论蜀中人物,称张立为“真处士”(见清道光《新津县志》卷三十七)。

张商英之父张文蔚崇儒向学,为人急公好义,颇受乡人好评。“乡人之有讼者,不之官府而之公以取决焉”(见范镇《张寺丞文蔚墓志铭》)。张文蔚有“育土不如育子”的远见卓识。他有7个儿子(一说为5个,另两个或未成年即夭折),不惜卖掉一半田产,聘老师,购书籍,让儿子们好好读书(“公有田二廛,渎一廛以市书,以求师,使教诸子”)。张文蔚的心血没有白费,他的两个儿子张唐英、张商英先后考取进士,成为朝廷重臣。张文蔚也因张唐英被赠封为大理评事、光禄寺丞,后来又因张商英被赠封为朝议大夫。

张商英出生于新津九莲山山脚下的一户贫寒人家,为官后捐宅为寺,这也是观音寺的由来(图源:成都日报)

张商英的哥哥张唐英是中国文化史上的名人,以史学才华著称于世,所撰《蜀梼杌》是一部地方专史,是关于前、后蜀历史现存的唯一专著。其他作品还有《唐史发潜》《仁宗政要》《嘉祐名臣传》《九国志补》《总要监今论》《渝南集》《补正楚书》等。张唐英少年时关门闭户,“刻苦力学,半岁不知肉味”(见张商英《宁魂辞》),为张商英树立了榜样。

少时的张商英警敏聪慧,“为童子时,日记万言”(见《方舆胜览》卷五十二)。早年受学于其兄张唐英。十四岁时,随张唐英游学于梁山。乡先生向子山见其“天资超绝”,当即决定把女儿许配给他,并资助他学习。后张商英果于宋英宗治平二年()进士及第。张商英的侄子,也就是张唐英的儿子张庭坚也于宋元祐六年()考中进士,张氏“一门三进士”是新津历史上的佳话。

张商英书法(图源:成都日报)

反对奢华家风有传承

张商英为宰相(尚书右仆射)的时候,力劝宋徽宗“节华侈,息土木,抑侥幸”,也就是请皇帝一定要注意节俭,不要奢侈,更不要大兴土木,否则就会亡国。宋徽宗听后,夸赞宰相的建议非常好。当时宋徽宗正在修葺升平楼,担心被张商英发现,就对主管官员说,如果张宰相的车骑经过这里,一定要停工并把工匠藏起来(“必匿匠楼下”)。此事被记入《宋史》张商英传,是中国历史上著名的廉政故事。

宋徽宗想要修葺宫殿,躲着张商英(图源:成都市情网)

张商英反对奢华、直言敢谏,有悠久的家风传承。据史书记载,新津张氏的四世祖张立曾在后蜀政权中为官,后蜀主孟昶在成都遍植芙蓉,张立作诗嘲讽,时人称为“诗谏”。到张商英、张唐英及张庭坚的时候,张氏“一门三进士”都曾当过御史、右正言这类纠察、弹劾百官的官职。

据《宋史》记载,张唐英于庆历三年()进士及第,他曾任殿中侍御史之职,专门监督百官在朝廷朝会中是否失仪。时虢国公赵宗谔要求朝廷增加俸禄,张唐英弹劾他“招权立威”,最终赵宗谔被免职。他还奏请皇帝裁员减少赵姓宗室俸禄,并提出“宽民力、代民劳”减轻百姓负担的建议,赢得朝廷上下对他的敬畏。

张商英和他的哥哥一脉相承,对官员损公肥私的行为深为痛恨。现代汉语中“背公营私”一词,即来源于张商英《护法论》中“今背公营私者,侵渔不已”之句。张商英一生曾两掌监察之职(御史和右正言),写了大量弹劾奏章。时逢改革派和保守派两党斗争激烈,张商英本为支持改革的新派,其入职中央机枢也得于新党的举荐,但他对事不对人,无论是新党还是旧党,只要发现其有违法行为,一律上奏反映。期间,他弹劾了王安石的得力助手薛向、王子韶等人,为王安石所不满。此外,他还针对利州武守周永懿、太子中允陈侗、荆湖北路提举周师厚以及来之邵、吴安持等人的违法行为进行弹劾,这一系列举措也体现了他秉公持正和“忧国而不惜官”的贤士风范。

受张唐英、张商英的影响,张商英的侄子张庭坚也秉承了敢于直谏的品格。他升任主管言路的右正言时,朝廷“一时翕然称得人”。他曾经任职的广安,有一个山坡原名东婆岩,为纪念他,当地人将其改名为谏议坡。

任职地方忧民间疾苦

张商英因敢于直谏而为新旧两党所不容,除两为台谏而居中央机枢外,一生多数时间在地方任职或贬往地方任职的路上。因而对百姓疾苦有深刻的感受,留下许多为民办实事的事迹。

张商英初入仕途时,任达州通川县主簿。转运使张诜讨伐渝州地区的夷人叛乱,张商英向其献策:“彼亦人也,谕以祸福,宜听。”意思是那些边远地区的人也是人,晓之以理、动之以情,便能招降他们。熙宁四年(),初入仕途的张商英凭一张嘴招降渝州叛蛮王衮,展露了他惊人的能力,也体现了他对民间下情的洞察。

位于新津观音寺内“宋少保张商英故里”石碑(图源:清廉新津)

张商英在地方任职期间,留心教育和河水治理等公益事业。《洪州学记》载,张商英任洪州知州时,见官学房屋简陋,器具不能使用,认为这是从没有过的事情,当即命令用公款修缮。当年洪州发生涝灾,他命令“开东湖以泄水,民无淹浸之患”。《宋史》《资治通鉴后编》中更详细记载张商英论治河的要点,关键在于平时要让河水随地势疏濬入海,而不是遇险即用堤障,使用堤障“犹塞儿口止其啼也”。这一观点后来成为治河之至理名言。张商英还提出治河五事,献上《治河五策》,积极治理河水问题。

张商英

转载请注明地址:http://www.abmjc.com/zcmbzz/8865.html